パフォーマンスをするときは、ついつい成果を早く知りたくなってしまうものです。

でも、成果を測る尺度を初心者の頃に勘違いしてしまうと、うまくできなかったときに偏った視点になってしまいがちです。

初心者の学ぶ人と、熟達者の人がパフォーマンスの成果を見るときは、見る視点が異なることがしばしばあります。

私自身も初心者の方にバレエを教えていると、私の目線では粒度を細かく見ているので動きの違いを確認できるのですが、初心者の方はなかなか細かく違いが見抜けないことがあります。

これはバレエに限らず、人が何かを習うときに同じようなことがあることと思われます。

なにか教育をするときに学習者がどれだけ習得をしたのか評価を測定するというのは、実は奥が深く、評価の方法を考えるだけでも一つの教育評価測定の学問が存在するほどです。

それだけパフォーマンスの結果を測るというのは多様な要素を含んでいるものなので、たとえばあなた自身が自分のパフォーマンスの成果を測るというのも、偏ってしまったり感情にひきづられやすくなるというのは一般にあり得ることなのです。

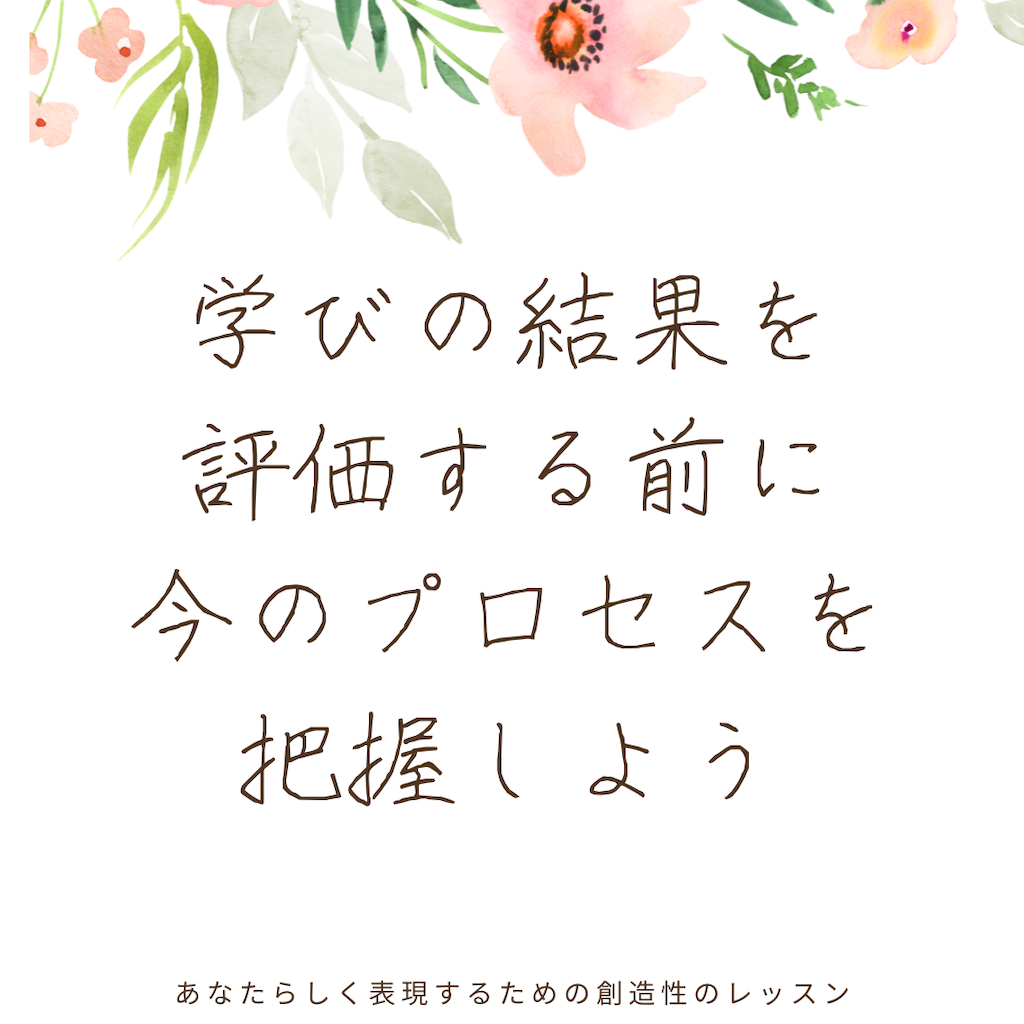

そこで、ここでは学習する人(学習者と呼ぶことにします)がよりよく学ぶためにどうしたらよいのかを考える自己調整学習という理論にふれてみましょう。

ある二人の学習者がいたとして、一人は能動的に学習のプロセスを把握したり、取り組み方を調整でき、もう一人はそうでないとしたら、前者の学習者の方がパフォーマンスを高めやすくなります。その方法は何なのかというのを考える理論です。

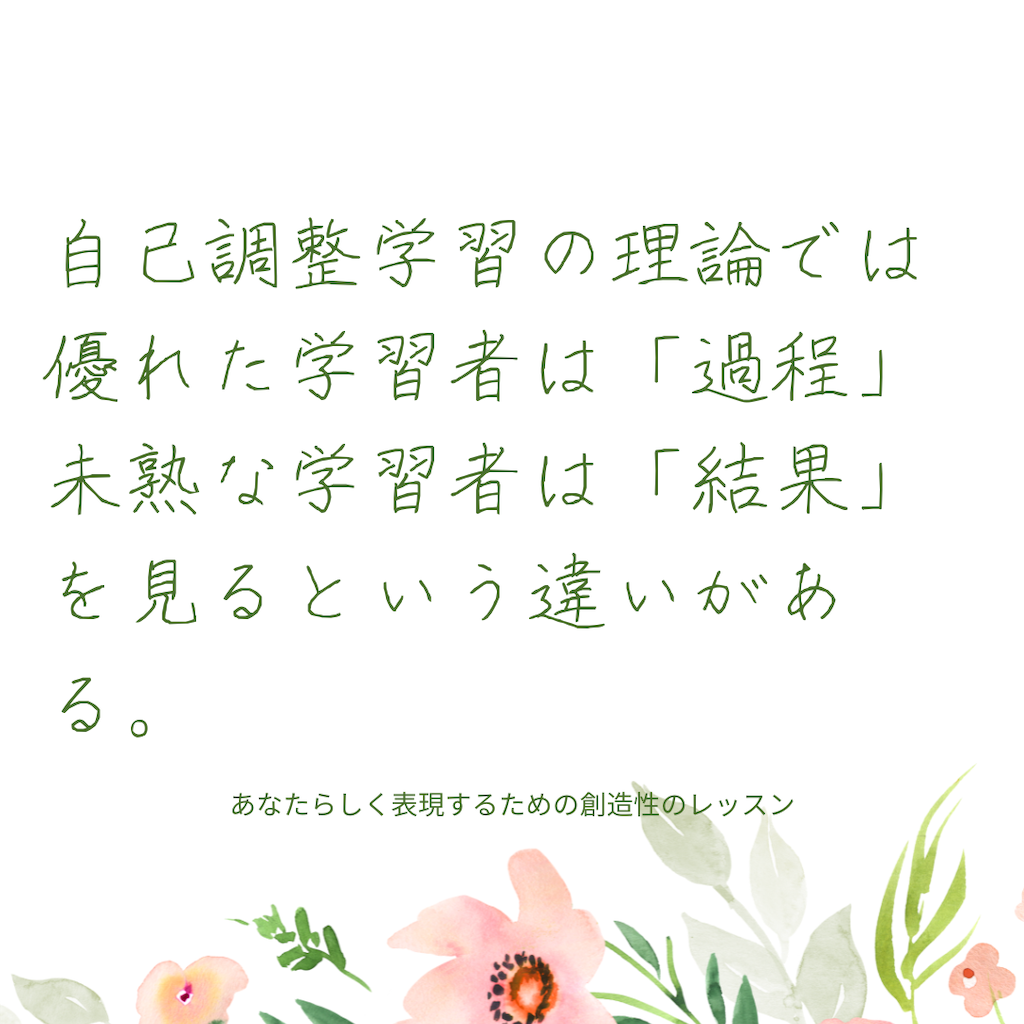

「優れた自己調整学習者」と「未熟な自己調整学習者」という定義で(Zimmerman, 1989)による例を挙げてみます。

(参照 [asin:4772415483]自己調整学習)

例えばとある科目の勉強をしている二人の生徒がいたとします。

二人の勉強している最中の姿勢を比較してみます。

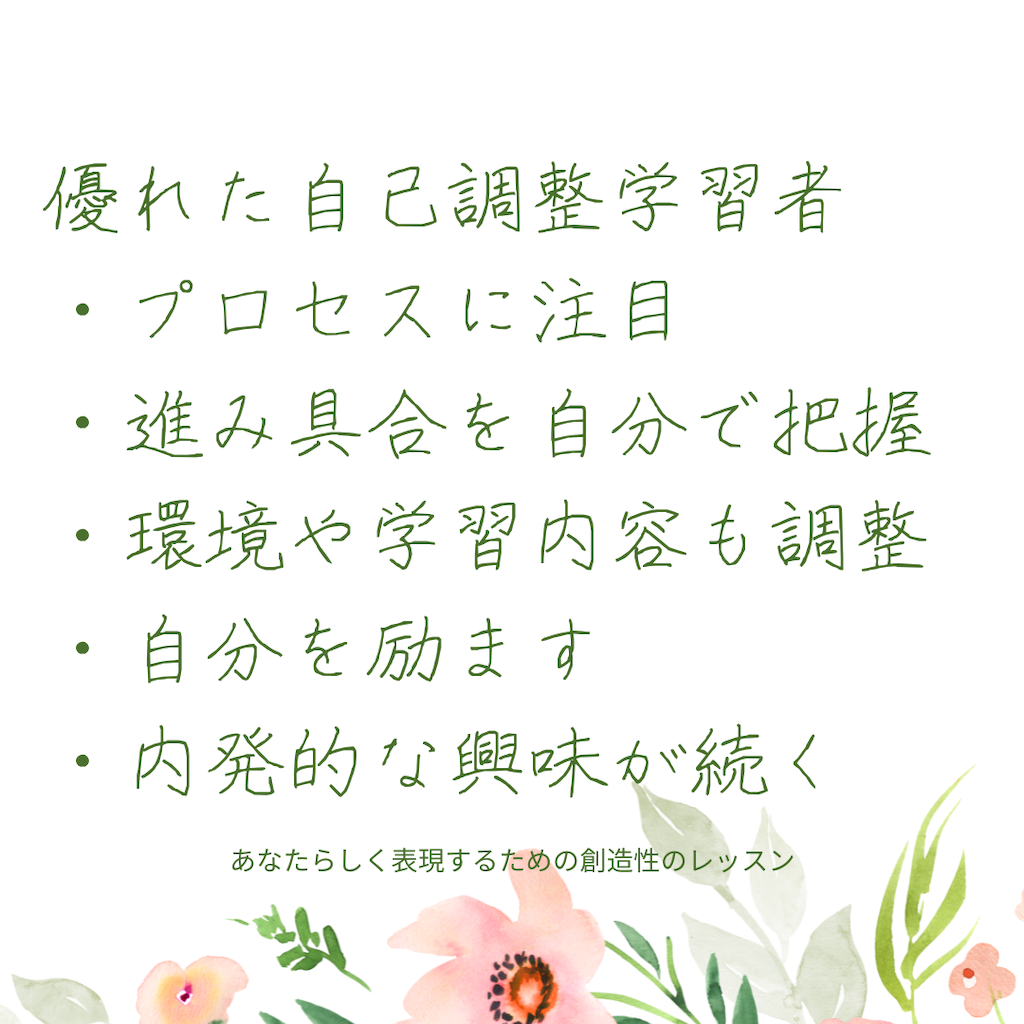

優れた自己調整学習者のA君は、集中して自分で自分を励ますようにしています。

そして、大きなポイントは、現時点の学びのプロセスに意識を向けています。

どこまでがわかるか把握する

どこがわからないかを把握する

わからないものを解決しようとする

全体的にうまく進んでいるかを自分でモニタリングしている

必要であれば環境も変えたり調整する

学習する内容も自分で調整する

学習した後は「〜はできるようになったぞ」と自分の出来を評価して、成果として位置付ける

ここまでやるとたしかに自分でどんどん伸びていきそうな生徒だなぁと思いますね。

こういった、学びに対する取り組み方、振る舞いというのを理論的に分析します。

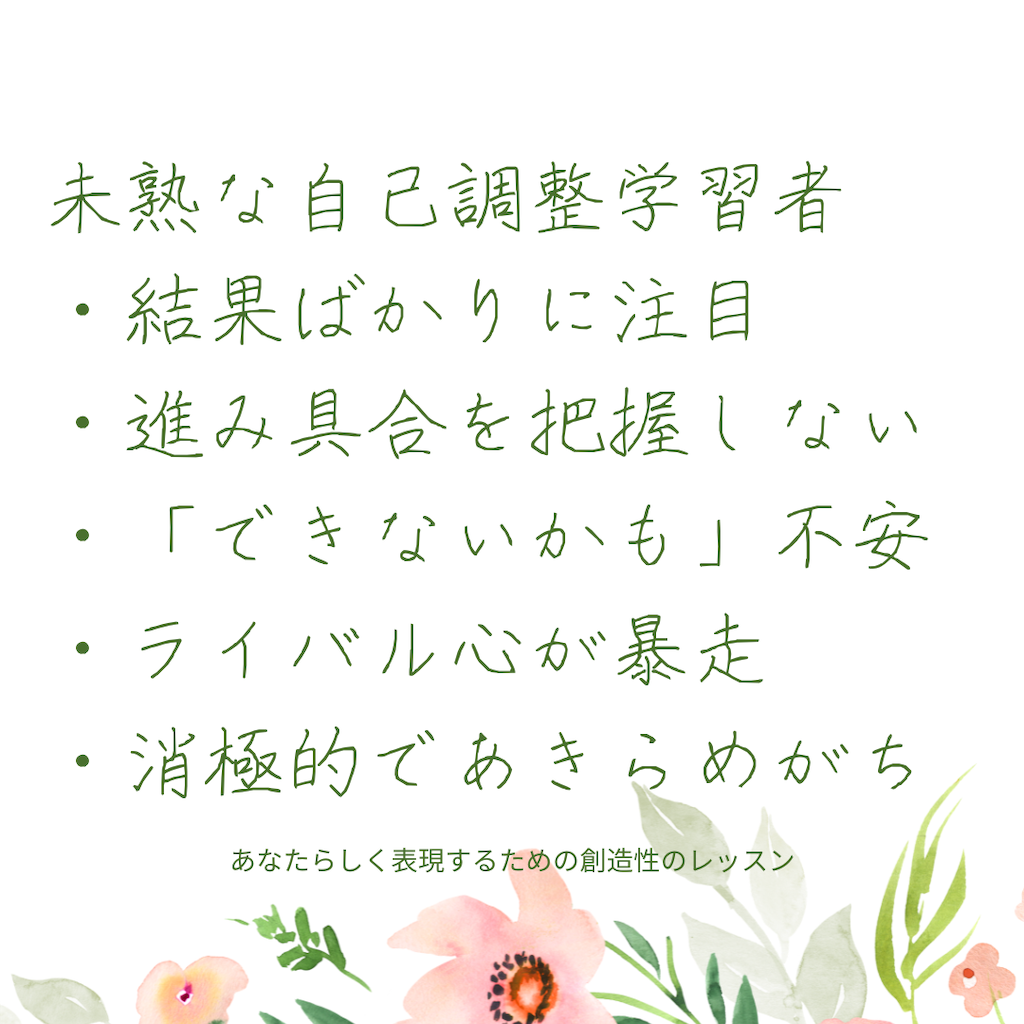

もう一方の「未熟な自己調整学習者」のB君は、なかなか勉強に集中できません。

注意を定めることができず、早くあきらめてしまおうとします。

その特徴は「できないかもしれない」という不安が強いところです。

できないかもしれないというのはつまり、結果を先に予想して、ネガティブな方向に注目して消極的になっています。

例えばまだ試験は先なのに「どうせ〜だからできないし」とあきらめてしまい、「もう○ページやったからいいかなぁ」という具合です。

また、ライバルとの比較を意識してしまったり、苦手意識のことを考えてしまったりして、肝心の勉強の内容を考える時間が少なくなっています。「〜には負けたくない」「できるやつと思われたい」といった思考は浮かびますが、自分がどこまで学習できているのかはきちんと把握ができておらず、次の行動にもつながらない状態です。

さあ、二人の違いが見えてきたでしょうか。

まとめると、優れた自己調整学習者は、プロセス、過程を把握します。

そして、今の自分に必要な取り組み方に自ら調整していくことができます。

状況に合わせて調整することで、さらにパフォーマンスを高めるスピードが上がります。

反対に、未熟な自己調整学習者は、結果ばかりに意識が向いてしまいます。

あいまいなイメージで注意が散漫して、本当に必要な取り組みができずに、結果として達成が妨げられてしまいます。

したがって、学びのパフォーマンスを高めるには、結果にばかり注目するのではなく、よりよく自己調整学習をするためにも現状のプロセス、過程の進み具合を正しく把握することが大切なのです。

この例えは誰でもわかりやすい例ですが、こうした事柄を「自己調整学習」という理論で知っておくと、パフォーマンスに取り組むときの視点のフレームワーク(物事を見つめるための目安となる指標)になるのではないでしょうか。

バレエやダンスにおいては、テクニックの成否、回転の数、振付のミスの数、手足の上がる高さ、ジャンプの滞空時間 などが初学者ほど気になってしまいやすいです。

型としてのポーズにどれだけ近づけるか?というのも気になりがちです。

でも、そのほかに、心理的な表現、アームスの通り道、なめらかさ、ポーズの連続性、音楽との調和、曲想とゆらぎの表現、などあいまいそうに見えてダンスの印象に大きな影響を与える要因は多々あります。

ダンスは静物ではありませんし、二次元でもありません。

生身の体が動く三次元の美をとらえるものです。

パフォーマンスや学習の理論は、それが本当に真理なのか検証の余地があったとしても、「たしかに、そういう物の見方があるよね」と自分の中に取り入れてみることで、自分だけの主観的視点から、多角的・分析的な視点を発見しやすくなるところが大切です。

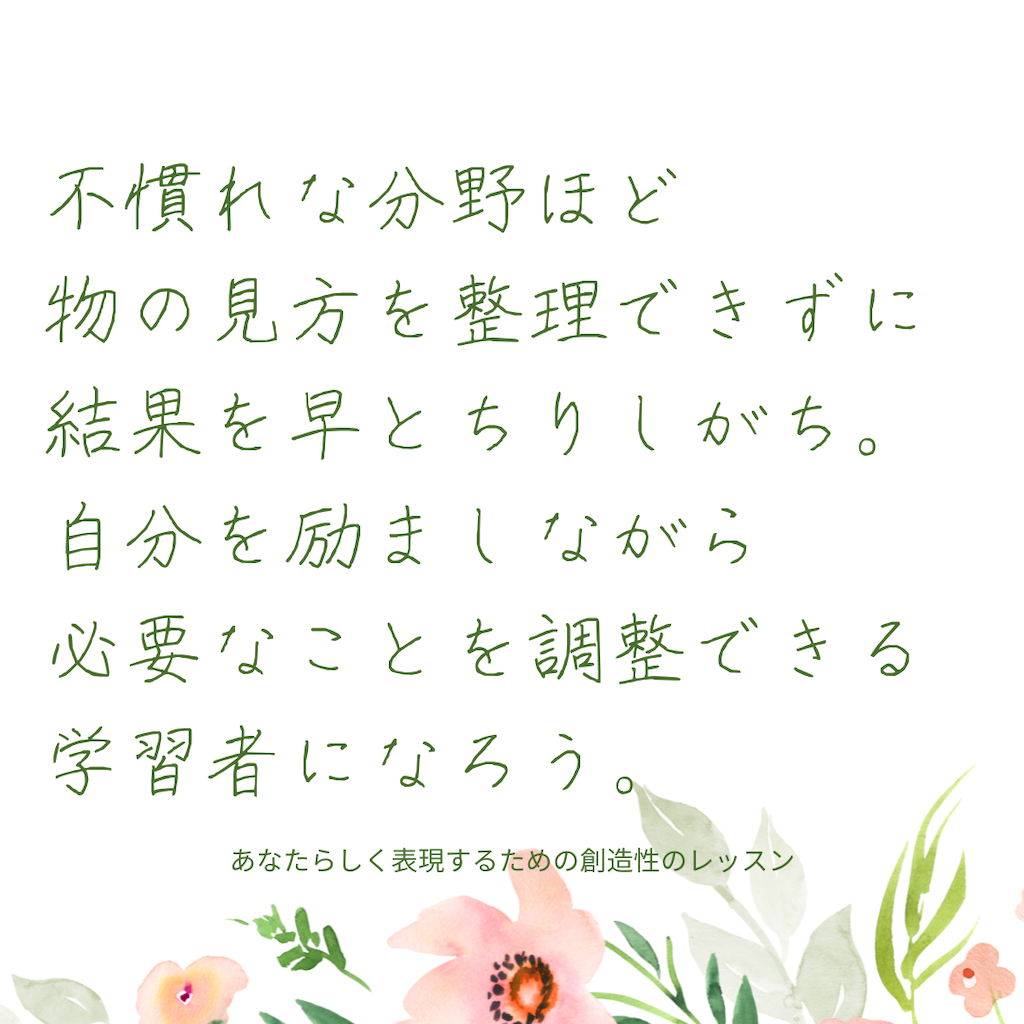

不慣れな分野ほど物の見方を整理できずに 結果を早とちりしやすいことを知っておき、自分を励ましながら必要なことを調整できる学習者になっていきましょう。

レッスンの後に「あ〜 今日も出来なかった」とかんたんに片付けるのではなく、細かいメガネであなたのプロセスを把握してみてはいかがでしょうか。

特に個人レッスンの現場では初学者さんの視点が「その分野に不慣れな状態でおぼろげにわかる視点」になって、私が見る粒度よりも粗くざっくりとした評価しかできないケースが多々あり。それは仕方ないことだし自分も未知の分野は同じことを思うので、講師側が見方を整理してあげたいと心がけてる。

— Ballet Yoga 🎀 ERI 三科絵理 (@mishina_eri) 2022年5月17日